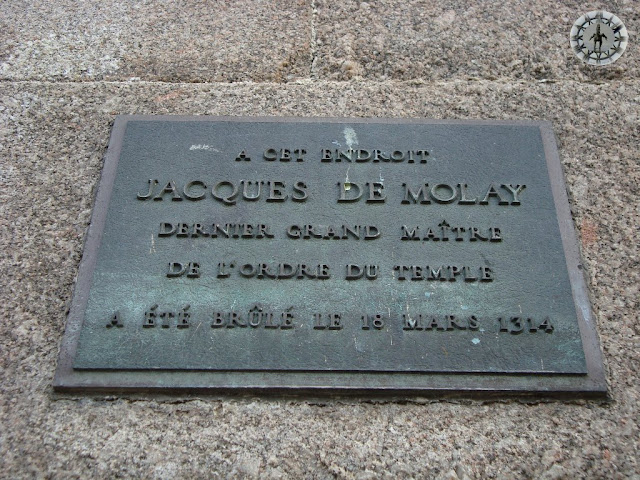

En el corazón de París se puede apreciar en la Isla de Cité o de los Judíos, que divide al río Sena en dos, una placa que proyecta nuestra mirada hacia tiempos pretéritos de la historia, recordándonos que el 18 de marzo de 1314 tuvo lugar el martirio en la hoguera del último Gran Maestre de la Orden del Temple “Jacques de Molay” y del preceptor de Normandía, Godofredo de Charney, frente a la Catedral, entonces en construcción, de Notre Dame, testigo de tan luctuoso suceso.

La Orden del Temple que se hacía llamar “Caballeros Pobres de Cristo” y custodios del Santo Grial llegó a alcanzar un enorme prestigio y poder inigualable durante casi los dos siglos de su existencia. Pero la pérdida de los Santos Lugares la convertirá en el punto de mira del recelo y envidia del rey de Francia Felipe IV, que con la connivencia del Papa Clemente V, cayeron en una amnesia histórica. La dedicación de los templarios al servicio de la religión cristiana, que protegieron incluso con su vida las peligrosas rutas de peregrinación que transitaban a los Santos Lugares donde Jerusalén, Belén, Nazaret, Galilea o el río Jordán quedaron en un segundo plano.

Un periodo histórico que transcurre desde noviembre de 1095 [cuando el Papa Urbano II proclamó la Primera Cruzada en el Concilio de Clermont] hasta la Disolución de la Orden del Temple el 22 de marzo de 1312 -firmada por el Papa Clemente V mediante la “Bula Vox in excelso”-. Tras más de siete siglos de su trágica desaparición, la Orden del Temple” permanece aún bajo un halo de leyenda en la que la imaginación popular le atribuyó incluso hallazgos fabulosos como el Arca de la Santa Alianza, donde se guardaban con celo las Tablas de la Ley que Dios entregara a Moisés o relativos a los primeros tiempos del cristianismo. Es evidente, que también la literatura medieval y el cine ha contribuido al crecimiento de ese halo de leyenda destacando obras como “Ivanhoe” de Walter Scott, las cruzadas, la leyenda del Santo Grial o el contexto histórico de Robin Hood, por citar algún que otro ejemplo.

Pero sobre todo, las cruzadas originaron un verdadero conflicto de enormes dimensiones entre dos grandes civilizaciones y dos fes: la media luna y la cruz que llevarán a decenas de miles de hombres a dar su vida al servicio de su Dios.

El 16 de octubre de 1311 tuvo lugar la sesión inaugural del Concilio de Vienne en que habría de decidirse en futuro de la Orden del Temple. Clemente V, enfermo e incapaz de contener la deriva impuesta por el rey de Francia, solo aspiraba ya a terminar con aquella pesadilla cuanto antes. A estas alturas nadie podía oponerse a la firme voluntad de Felipe IV de acabar con el Temple. El monarca francés se presentaría en la ciudad, el 20 de marzo de 1312, acompañado de su ejército para ejercer una enorme presión sobre el Papa.

El día 22 de marzo de 1312 Clemente V firmaría la bula “Vox in excelso”, por la que disolvía la Orden del Temple, por decisión apostólica no siendo considerada herética.

Pero quedaba por solventar el destino de los bienes de la Orden del Temple, que pertenecían por derecho a la Iglesia. Para el Papa Clemente V la solución más sencilla consistía el traspasarlos a la Orden del Hospital pero la avaricia de Felipe IV no estaba dispuesta a irse con las manos vacías. En 1312 el Papa Clemente V decidió que la Orden estaba demasiado desprestigiada y fue suprimida siendo sus propiedades transferidas a los hospitalarios.

Finalmente, el 2 de mayo de 1312 los intereses de uso y otros se conciliaron mediante la bula “Ad providam”:

· En Aragón se fundaría la Orden de Montesa que sustituiría al Temple.

· En Portugal se fundaría la Orden de Cristo.

· Los reinos peninsulares retendrían los bienes confiscados.

· El resto de Europa el grueso de las pertenencias pasarían al Hospital.

En cuanto a los cuatro relapsos dignatarios de la Orden presos en París, continuaban pendientes de la decisión del Papa.

· Jacques de Molay “Gran Maestre”.

· Godofredo de Charney

· Godofredo de Gonneville

· Hugo de Pairaud “Visitador de Occidente”.

Pero para sorpresa de Jacques de Molay, no iba a ser juzgado por el Papa sino que el 22 de diciembre de 1313 el pontífice designó una comisión de tres cardenales proclives a Felipe IV que se harían cargo del asunto.

El 18 de marzo de 1314 la comisión convocó al gran maestre y a sus compañeros sin escuchar alegato alguno en su defensa sino para comunicar la sentencia de los acusados, sin juicio alguno. Se les condenaba a cadena perpetua por relapsos. Jacques de Molay y Godofredo de Charney protestaron airadamente negando los delitos de los que se les declaraba culpables. Ambos sabían que la condena les conduciría directamente a la hoguera. El 18 de mayo de 1314 por la tarde, el cuerpo de Jacques de Molay, gran maestre de la Orden del Temple y Godofredo de Charney, serían consumidos por las llamas de una gran hoguera en una pequeña isla del Sena. La Orden del Temple había quedado suprimida tras casi dos siglos como espejo de la cristiandad.

Sólo Jacques de Molay, el último maestre del Temple, maldijo a los responsables de tanta ignominia.

¡Pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo! ¡Y tú, Clemente, traidor a tu Iglesia! ¡Dios vengará nuestra muerte, y ambos estaréis muertos antes de un año!

Los Caballeros de Cristo se afeitaban las barbas blancas para pasar desapercibidos, huían y se escondían por las calles de toda Europa como vulgares delincuentes. Ni el Papa, ni los reyes ni la iglesia en su conjunto alzaron la voz para desmentir las terribles acusaciones sobre ellos.

Mientras se quemaba en la pira, el Gran Maestre del Temple Jacques de Molay maldijo al rey Felipe IV de Francia y a sus descendientes, al papa Clemente V, y a todos los que apoyaron su muerte. También dijo que la línea de sucesión de Felipe IV no reinaría más en Francia.

El Papa Clemente V murió el 20 de abril de 1314 y poco después lo hará el rey Felipe IV de un derrame cerebral durante un día de caza. Entre 1314 y 1328 murieron tres hijos y nietos del rey francés. A los catorce años de la muerte de De Molay la Dinastía de los Capetos tocaba a su fin, después de 300 años.

La Orden de Montesa

En 1317 el rey Jaime II de Aragón se había negado a dar crédito a tanta ignominia contra la Orden del Temple y por tanto, no ordenó detener a ningún templario en su territorio al igual que se hiciera en Aragón, Castilla y Portugal al convertirse los templarios en una parte esencial de sus cruzadas. En Flandes e Inglaterra tampoco llegaría a tocarse la Orden del Temple. En Italia, la mayoría de los templarios consiguieron escapar. Fueron necesarios nueve meses para que la bula de Clemente V se hiciese finalmente efectiva en toda la cristiandad.

Castillo templario de Ponferrada [León]

Grandes castillos darían testimonio del papel de los templarios en la Península ibérica como el de Miravet sobre el río Ebro en Aragón, Ponferrada en León y Armourol en Portugal, sobre el río Tajo.

Monumento ecuestre al guerrero templario en Ponferrada

De las cenizas del Temple surgirá en 1317 una nueva orden en Aragón con las posesiones del Temple y de los Hospitalarios al llegar el rey Jaime II de Aragón a un acuerdo con el papa Juan XXII por el que se creaba en el Reino de Valencia “la Orden de Montesa”, quien heredará los bienes provenientes del Temple y Hospitalarios en el Reino de Valencia.

Desde muchas leguas de distancia se puede observar el antiguo castillo-convento de Santa María de Montesa, ubicado en el pueblo homónimo [Montesa] y que fuera fundado en 1319 por el rey Jaime II de Aragón mediante una bula del papa Juan XXII de 1317 con la misión de la defensa del Reino de Valencia frente a los sarracenos.

El castillo de Montesa tuvo su importancia durante la época andalusí ya que existen referencias escritas desde el siglo X. El 1319 pasó a manos de la Orden de Montesa, edificándose un monasterio de frailes cisterciense que seguía la regla de San Benito “reza, lee y trabaja”.

Las obras más significativas del castillo fueron realizadas durante el tercer maestre de Montesa, fray Pere de Tous [1327-1374] quien mandó a construir la sala capitular, el refectorio y la iglesia. A finales del siglo XIV frey Berenguer March edificó el claustro, y durante el primer tercio del siglo XVI, frey Francesc Bernat Despuig y frey Francesc Llançol de Romaní construyeron las habitaciones dedicadas a su dignidad dentro de la propia fortaleza.

Santa María de Montesa estaba integrada por frailes clérigos que se dedicaban a la plegaria en el castillo de Montesa y a prestar sus servicios en algunas parroquias del señorío y frailes caballeros, cuya ocupación era militar. Veinte frailes llegaron a vivir en el castillo.

El maestre de la Orden disponía de un espacio con cinco habitaciones comunicadas entre sí, edificadas muy probablemente entre 1506 y 1544. La sala principal fue construida en tiempos del penúltimo, frey Francesc Llançol de Romaní, y en ella se situaría la portada de mármol conservada en la actualidad en el Palacio de la Generalitat valenciana.

El aposento tenía un artesonado de madera y las paredes se adornaban con el escudo de armas del maestre y de la Orden. La Iglesia tenía como finalidad los oficios religiosos.

Se hunde a raíz de un terremoto el 23 de marzo de 1748 acompañado de una réplica el 2 de abril de ese mismo año. El 13 de abril de 1926 será declarado el conjunto Monumento Nacional.

Lamentablemente no existe información alguna en los paneles ilustrativos ya que el sol los ha quemado sin ser repuestos brillando la información por su ausencia.

Como complemento didáctico a nuestra visita al castillo de Montesa colocamos nuestro mascarón de proa en la "Fuente de Marzo" como paraíso natural en el pueblo de Anna, un pequeño lago con pozas de aguas cristalinas y frías entre robustas rocas grisáceas esculpido por la gubia del tiempo, lugar donde se origina el río Anna, muy apto para apaciguar el calor por estas fechas.

Desde allí, orientamos nuestro sextante didáctico en busca de la Albufera de Anna como remanso de la naturaleza donde predominan las aves acuáticas y nuestra ruta tendría su epílogo en un mirador donde nuestra retina pudo captar el Salto de Chella, una cascada de 25 metros de altura en las afueras de la población de Chella, que forma parte del río Sallent. Y al fondo se aprecian las Cuevas del Turco (conjunto entre 15 y 20 cobachas excavadas en la pared a gran altura de acceso prácticamente imposible).

Se localiza en el centro histórico de Chella de origen morisco y llamado en la actualidad "Barrio de la Peña", la parte más elevada del municipio donde se encontraba la antigua fortaleza musulmana, actualmente calle del Castillo. En 1611 Carlos de Borja expidió carta de población, tras la expulsión de los moriscos.

No cabe duda de que una de las épocas de mayor esplendor de las huertas de la antigua Valencia andalusí [Balansiya] llegaría a contar con la presencia de la población morisca experta en las huertas y recursos hídricos.

Muy cerca de Navarrés se encuentra el vecino pueblo de Sumacárcel regada por el río Júcar. En aquel bello lugar se encuentra la “Senda del Puntal del Morisco” que transita hasta la Presa de Escalona, donde el agua y las huertas de naranjos forman un paraíso mediterráneo destacando productos como cebollas, lechugas, ajos, sandías, melones, calabazas, manzanos, pimientos, tomates y un largo etcétera, que forman parte por derecho propio nuestra dieta mediterránea.

Los árabes potenciaron los recursos hídricos construyendo azudas (del árabe as-sudd, presa), albercas (del árabe, al beer-kah, estanque), los molinos con sus ruedas hidráulica o sigalla, para elevar el agua del río a través de sus cangilones y así poder encauzarla a una acequia destinada para riegos y fuentes, norias, aceñas o molinos harineros de agua, aljibes, alcorques "al-qurq " o agujeros alrededor de los árboles para almacenar el agua de riego, los azarbes "assarb" que eran acequias que transportaban las aguas sobrantes del regadío para devolverlas al río. En terrenos abruptos como la sierra utilizaban el cultivo en terrazas.

En la agricultura, los árabes revolucionaron las tareas del campo con nuevos métodos de cultivo, injertos, etcétera. Las huertas brillaron con luz propia con nuevas hortalizas como la berenjena, la alcachofa, la endivia, el espárrago. Nuevas frutas como la granada, el melón, la cidra y los albaricoques enriquecieron nuestra dieta mediterránea.

Para suministrar abundante agua en los baños "al-hamman" de considerables dimensiones de una importante medina andalusí era necesario disponer de un caudal de agua suficiente. Tal contingencia se solventaba construyendo dichos baños árabes junto al cauce de los ríos.

Uno de los acontecimientos históricos más trágicos de la historia de España sería la expulsión de los moriscos -maestros e la cultura del agua y de la agricultura- por Felipe III el 9 de abril de 1609 que costaría el desarraigo y el destierro de 300.000 moriscos de España. Fue un momento gravísimo para la economía española que tuvo consecuencias lamentables. Pueblos enteros quedaron desiertos, muchos campos se convirtieron en eriales, lo que contribuyó a la despoblación de España, acentuando su decadencia durante varios siglos.

La economía se resiente, sobre todo en Valencia, que pierde la cuarta parte de su población. La agricultura, especialmente la producción de trigo y caña de azúcar, disminuye. Los grandes señores, perjudicados por la expulsión de un contingente importante de su mano de obra, se contentan con la incorporación de las tierras confiscadas a los moriscos. La burguesía se arruina. Los bancos quiebran en 1613, llevando a la ruina a todos aquellos que se dedican al comercio y las finanzas. Incluso la Inquisición pasa dificultades al dejar de cobrar la gran cantidad de censos que pagaban los moriscos.

Una auténtica hecatombe histórica que tuvo su primer acto el 31 de marzo de 1492 con la expulsión de los judíos como triste preludio de lo que iba a suceder con los moriscos españoles entre 1609-1614.

Entre sinuosas, empinadas y angostas cuestas llegamos al Castell de Xátiva, situado geoestratégicamente en la Sierra del Castell habiendo sido escenario de numerosos conflictos en tiempos del Reino de Valencia, en las guerras contra Castilla, en las de Germanías, en la Guerra de Sucesión o en la Guerra de la Independencia, así como presidio de ilustres condenados.

Desde el castillo de Játiva se observan espléndidas panorámicas de la población y de su entorno, destacando abundantes lienzos de murallas que abrazan a la Xátiva medieval, la cual hunde sus raíces ibéricas “Sétabis” y romanas “Saetabi Augustanorum”, aunque la mayor parte de las murallas y torres conservadas son de origen islámico “Madinat Xatevat o Satibat” teniendo también murallas de la época cristiana.

Madinat Satibat (Játiva) llegó a ser el primer lugar de Europa, donde se fabricó el papel en el año 1144 en tiempos de los andalusíes donde aparece también el primer molino papelero de Al Ándalus, realizado con paja de arroz. Los árabes crearon el primero de sus molinos de papel en la ciudad de Samarkanda. Más tarde, gracias a su influencia será traído a Al Ándalus donde Córdoba, Sevilla y Toledo aún conservan molinos del siglo XI, siendo Játiva donde floreció la primera industria papelera occidental, utilizándose el esparto para su fabricación. No hace falta recordar que Córdoba llegó a ser en tiempos del Califato, el faro cultural de una Europa que permanecía en el oscurantismo de su época.

La lengua árabe era sinónima de refinamiento y erudición que sirvió como vehículo para introducir las primeras traducciones al árabe de los filósofos griegos, en especial Aristóteles de la mano de Averroes y que posteriormente se benefició el pensamiento posterior del mundo latino (Santo Tomás).

La fusión del árabe con la cultura autóctona dio lugar en el pueblo andalusí a la lengua aljamiada-morisca (lengua romance escrita en caracteres árabes), lo que ha abierto un enorme interés desde un punto de vista sociológico, lingüístico, literario e histórico nos lleva a considerar que a través de su estudio de pueden comprender muchos aspectos de la lengua española a nivel léxico y fonético.

Castillo de Almansa

Más tarde, colocamos nuestro sextante en el bonito pueblo de Navarrés [Valencia] donde se encontraba nuestro centro logístico que nos permitirá durante la ruta de vuelta dirigirnos hacia el castillo de Almansa en Albacete [en mitad del camino de la antigua Vía Augusta pasando la Font de la Figuera hasta otear el castillo de Chinchilla del siglo XV.

Pasamos por la rotonda dedicada a Giner de los Ríos en dirección a Alcaraz donde hicimos un alto en el camino para dar buena cuenta de nuestro desayuno cardiosaludable [pan de pueblo acompañado de aceite de oliva virgen y tomate triturado]. En el cementerio de Alcaraz se encuentra enterrado el célebre bandolero "El Pernales" como crónica de una muerte anunciada.

Como epílogo de nuestra ruta nos quedaba la visita a las Navas de Tolosa, al atravesar Despeñaperros como punto de inflexión en la denominada “Reconquista” en 1212.

Al atravesar Despeñaperros me acorde de una versión histórica que alude al desafortunado término geográfico. Cuentan que tras la batalla de las Navas de Tolosa como punto de inflexión de la denominada "Reconquista", las tropas musulmanas capturadas por los ejércitos cristianos de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal eran arrojadas por los tajos rocosos del desfiladero como "perros infieles". A partir de esa fecha las tropas cristianas llamarían a ese paso "Despeñaperros" y a las nuevas tierras conquistadas Andalucía “Andalusiyya”.

Al pasar por la antigua Córdoba, a la altura del Puente de la Alcolea [que daría lugar a la batalla homónima en 1868 entre realistas y constitucionalistas] nos recuerdan las páginas de la historia que gracias a dicha batalla, la reina Isabel II tuvo que poner los pies en polvorosa [exilio y abdicación del trono] dando lugar a la Revolución de la Gloriosa de 1868.

Dice una estrofa popular que en la batalla del Puente de Alcolea el general Manuel Pavía y Lacy [general Pavía, marqués de Novaliches] perdería su quijada por culpa de la metralla. Este general disolverá la Primera República el 3 de enero de 1874.

El general Novaliches

en Córdoba quiso entrar

y en el puente de Alcolea

le volaron las «quijás»...

Popular

La llegada a la antigua Marshena al Zaitun o Marchena de los Olivos entre antiguas murallas almohades del siglo XII donde brilla con luz propia el "Arco de la Rosa" nos recuerda que estamos muy cerca de nuestro lugar de origen ubicado en la tierra de Villalón, de la Cal y del Flamenco, que últimamente es de cine "Cuando nadie nos ve".

Desde Navarrés [Valencia], entre bellas huertas, donde se siguen elaborando artesanalmente los puros caliqueños secados de manera natural en las cambras, para el blog de mis culpas...

Enlaces interesantes

La Orden del Temple "Caballería de Dios" al servicio de los Santos Lugares

.jpg)